児童発達支援や放課後等デイサービスの管理者は、事業所を運営する上で要となる人材です。

指定基準で常勤1名が必須とされ、「原則として管理業務に従事するもの」とだけ決められています。

実際にどのような業務が求められているか考えていきます。

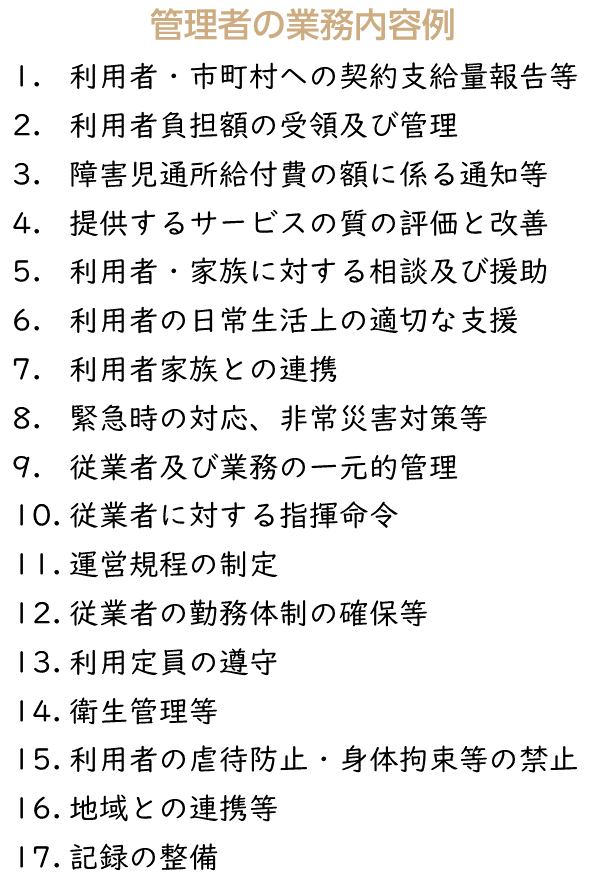

管理者の業務

管理者の業務内容を17個例示します。

管理者の方は、読んでみて全部できていると自信を持って言えますでしょうか。

全ての業務を一人でするのではなく、児発管や職員と連携して適切に運営する業務です。管理監督者として、適切にできているか確認していただければと思います。

そして管理者には、善管注意義務(善良な管理者の注意義務)があります。すべての業務に誠実に向き合うことが求められています。

指定権者など行政との連携

行政との書類や相談などは管理者の業務とされます。

申請書・届出書は遅滞なく提出することが求められますので、期限に注意して提出してください。

ほかに、厚労省・こども家庭庁・指定権者・行政からの通知などの周知徹底も管理者の業務となります。

児発・放デイの契約等に関わる業務

市町村(指定権者)や国保連への報告や、利用者との契約や負担額の受領と通知が適切に行われているか確認しましょう。

もし直接関わっていない場合でも、手続きや出納に問題ないか時々でもチェックしてください。

サービスの質の評価は、自己評価・保護者評価が実施されていますので、内容を確認し、さらに良いサービスを提供できるよう、問題箇所があれば改善を検討して、PDCAを回せるようにしてください。ぜひ外部評価(第三者評価)もご検討ください。

利用者・家族への支援相談連携

利用者・家族への支援や相談、連携は、管理者が直接関わりにくい業務です。児発管や職員がどのように関わっているか、どのような支援が行われているか報告を確認するようにしてください。

緊急時や非常災害対策時は、指揮監督は管理者になるかと思います。職員のみならず、利用者・家族とも連携を取っていただき、安心安全に過ごせるよう対応してください。

特に利用者様は、いつもと違う状態を大変苦手とする人がおおいです。安心して動けるように、全体像と現状をわかりやすく示して(できれば図など)、次になにをすれば良いかおだやかに伝えるようにしてください。緊急時でも、児発・放デイの管理者だからこそ心に余裕を持って接するようお願いいたします。(事前に国リハの災害時に役立つ資料などをお読みください。)

苦情がある場合は、責任者は基本的に管理者としているはずですので、何かあれば真摯に対応するようお願いいたします。

事業所の運営管理

従業者を適切に管理し、業務の偏りや過多がないように、事業所全体として良い状況で支援ができるよう努めてください。

ハラスメント対策は義務化されていますので、周知・啓発が必要です。

研修などの管理も管理者の業務とされます。特に、虐待防止、身体拘束等の適正化、感染症、消防災害訓練、業務継続計画の研修は、義務化されていますので必須となります。(一部令和6年度から義務化)

指定基準の遵守

指定基準を遵守した運営をお願いいたします。適切な運営ができているかチェックするのも、改善するのも管理者の業務です。

利用者定員の遵守は、年々厳しく言われている事項です。やむをえない理由なく定員を超えて受け入れはできませんので注意してください。定員超過は利益がでやすいですが、指定基準違反ですので注意してください。

虐待防止・身体拘束等は、発生しないよう適切な管理が求められます。特に虐待の隠蔽事件が問題となっています。事業所で発生した場合に適切な対応と通報がされるようにしてください。

虐待防止の観点から、管理者が現場に出て、どのような支援が実施されているかを確認することが求められています。管理者だから現場に出なくてよいのではなく、積極的に時間を作り、現場に出て問題がないか、適切な支援がされているか確認してください。

記録の整備

管理者として一番求められる業務です。

すべての業務が適切に記録され整備保管されているか確認してください。

採用時からの履歴書や資格証の保管、勤務体制表・勤怠・タイムカードの管理、契約書類の保管、個別支援計画一式、支援記録、会議録、研修記録、指定権者届出控えなどなど記録の整備が求められています。

記録は実地指導・監査で求められる重要な資料となります。適切な管理をお願いいたします。

時々ありますが、紛失とかもってのほかですから、くれぐれもないようにお願いいたします。(良くあるのが履歴書・資格証の紛失)

持続可能な事業運営

事業所の今だけではなく、今後どのように運営していくかを考えるのも管理者の業務です。

特に、障害福祉サービスは3年に1度の大きな報酬改定が行われます。法改正や報酬改定の情報を収集し、今後の事業所運営を考えることが求められています。

報酬改定によっては、運営体制の変更や、新たな支援の追加を求められたりします。行政の方針を確認しながら、持続可能な事業の運営をしてください。

管理者が唯一必須とされる業務

タイムカードによる勤怠管理です。

(管理者本人のタイムカード管理)

上記の管理者の業務例は、業務の必要はありますが児発管や職員と連携して業務遂行する内容です。

しかし、タイムカードによる勤怠管理は、本人が記録することが大前提ですので、唯一必須といえる業務です。

まかり間違っても代打ちしてもらうとかはもってのほかです。

管理者の要件

資格など要件はありません。基本だれでも管理者になれます。

管理者は、暴力団排除条例に基づき、暴力団員等でないことが求められます。

事業所運営が法人でない場合は欠格事由があり、過去に指定取消しを受けた法人の役員または管理者であり、指定取消しから5年を経っていない場合や、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者は就任できません。

現実的には、法人でなければ事業所の指定を受けられませんので、これは問題となりません。

管理者の兼務

児発管と兼務

管理者と児発管を兼務するのはよくあるパターンです。

通常問題ないのですが、指定権者によっては、兼務を禁止しているところや、新規指定(開業など)時のみ兼務不可としているところがあります。

これから開業されようとする場合は、指定権者に確認しましょう。

直接処遇職員と兼務

管理者が、直接処遇職員(児童指導員や保育士)として現場に立つこともできます。

指定権者によっては制限がある場合が希にありますが、おおくの場合認められています。

同一法人内の別の職種と兼務

よくあるのが、小規模法人では役員(代表)と兼務されることです。

ほかに、職務に影響がない範囲であれば、同一敷地内や隣接した別の事業所の管理者や従業者と兼務することは問題ないとされています。

Q&A

役員ですがタイムカードは必要ですか?

管理者として勤務する時間帯はタイムカードが必須となります。

雇用契約のない役員は、労働基準法上の勤怠管理が不要です。

しかし、管理者は常勤として勤務実態の確認が必要なため、役員でも働いているすべての時間のタイムカードが必要になります。

営業時間中は出勤している必要がありますか?

常勤1名とされているだけですので、すべての営業時間において出勤している必要はありません。

勤務時間は、営業時間中とは決められておらず、8時間以上営業している事業所もありますので、前後や途中までであっても問題ありません。

特に、6日や7日営業している事業所は、管理者は5日出勤していれば良いと考えられています。

営業時間中に事業所にいる必要がありますか?

ありません。

同一敷地内や隣接した別の事業所の業務と兼務できるとされていますので、必ずしも事業所内に居ることは求められていません。しかし、適切に管理できるよう近くに勤務している必要があります。

処遇改善の対象ですか?

対象外です。ただし、直接処遇職員と兼務する場合は認められます。

管理者が退職したのに届出していません。どうなりますか?

指定基準違反となります。

特に、6年毎の指定更新ができない(営業できない)問題が発生します。

実地指導での確認などもありますので、速やかに適切な書類を提出してください。

退職などにより管理者不在となるとき

あまり想定されていません。速やかに変更届出書を提出し、だれかを任命してください。

特に、急死や行方不明などによりやむをえない事情がある場合は、指定権者に相談してください。一般的には、一時的に児発管が兼務することを提案されます。

管理者が入院などで長期欠勤となる場合

業務に支障がなければ特に問題になることはありません。

業務に支障が出る場合は、一時的に別の方が管理者となり、変更届出書を提出しましょう。

制度等まったく分かりませんが管理者になれますか?

管理者になることは問題ないですが、適切な知識は学んでいただき、児発・放デイとして適切な支援を提供できる事業所として運営をお願いいたします。

正直、やれますが、、素人に管理者は難しいです。

療育や障害児への思いや、職員や保護者様とのコミュニケーション、事業所運営や管理業務それぞれに知識や専門性、ノウハウは必要です。

最初はだれもが素人です。徐々に経験を積んで事業所を運営する上で要となる管理者となってください。