育児・介護休業法による育児短時間勤務は、週の勤務時間を30時間にし、育児をしやすくすることを目的に法律で決められた働き方です。3歳までのお子さんが居る両親が希望すれば利用できるよう義務づけられています。また、小学校入学前までの対応は努力義務となっています。

児童発達支援や放課後等デイサービスでは、育児短時間勤務を利用する従業員も常勤換算1としてカウントして良いとされています。そのため、常勤換算で加算が認められる分については取得できます。また、常勤としても認められますので、人員基準や児童発達支援管理責任者の常勤職員としてカウントもできます。

週の勤務時間が短い育児短時間勤務を利用することで加算を取得できることから事業所は収入を確保でき、従業員は子育てがしやすい環境が整うことで、退職されにくく働きやすい環境が整備されることを期待されています。

育児・介護休業法による育児短時間勤務について詳細を解説していきます。

育児・介護休業法とは?

育児・介護休業法は、子育てや介護と仕事を無理なく両立できる環境を整備することを事業者に求めた法律です。

出産前後に休みを取得する産休や育休が有名な制度ですが、その他に子育てのために短時間勤務、時間外労働の制限などがあります。

厚生労働省の「男女雇用機会均等法、育児・介護休業法のあらまし」(PDF)が全体を把握できる資料になりますのでご覧ください。

育児短時間勤務の対象者

育児短時間勤務は、子どもを育ててる親が対象者です。年齢に応じて事業所の義務と努力義務があります。

- 3歳に満たない子を養育する者 (育児・介護休業法による義務)

- 小学校就学までの子を養育する者 (育児・介護休業法による努力義務)

ほかに、次のような方は対象外となる条件があります。

- 日雇労働者

- 所定労働時間が6時間以下の者 (非常勤で元々の契約が1日6時間以下の人)

- 変形労働制を採用している事業所は、平均ではなく1日ごとの勤務時間が6時間以下になる日がある場合は対象外となります。

- 労使協定によって除外された者

常勤換算が使える加算

- 児童指導員等加配加算

- 専門職員加配加算

常勤換算で1以上配置すると加算が認められます。

育児短時間勤務を活用した働き方の従業員を配置することでも、加算を得ることができます。そのため、育児と仕事を両立する従業員を雇用し続けやすくなります。

常勤換算とは、常勤職員の週の就業時間を基準として、兼務や短時間労働の勤務時間を換算する方法です。常勤職員の配置を求められる人員基準と大きく違うのは、6日・7日営業していても、週の勤務時間が1名分の勤務で常勤換算1とカウントされることです。常勤職員の配置が求められると、6日の営業では2名以上の配置が必要になりますが、常勤換算では兼務や非常勤など合わせて1名分で加算が取得できます。

常勤職員として認められる

育児短時間勤務を活用した職員を、週の所定就業時間より少なく、基準の週32時間を下回る状況であっても、週30時間以上の勤務をもって常勤職員として取り扱えます。

人員基準や児童発達支援管理責任者で求められらる「常勤」の取扱いについて、週30時間以上の勤務により常勤として認められます。

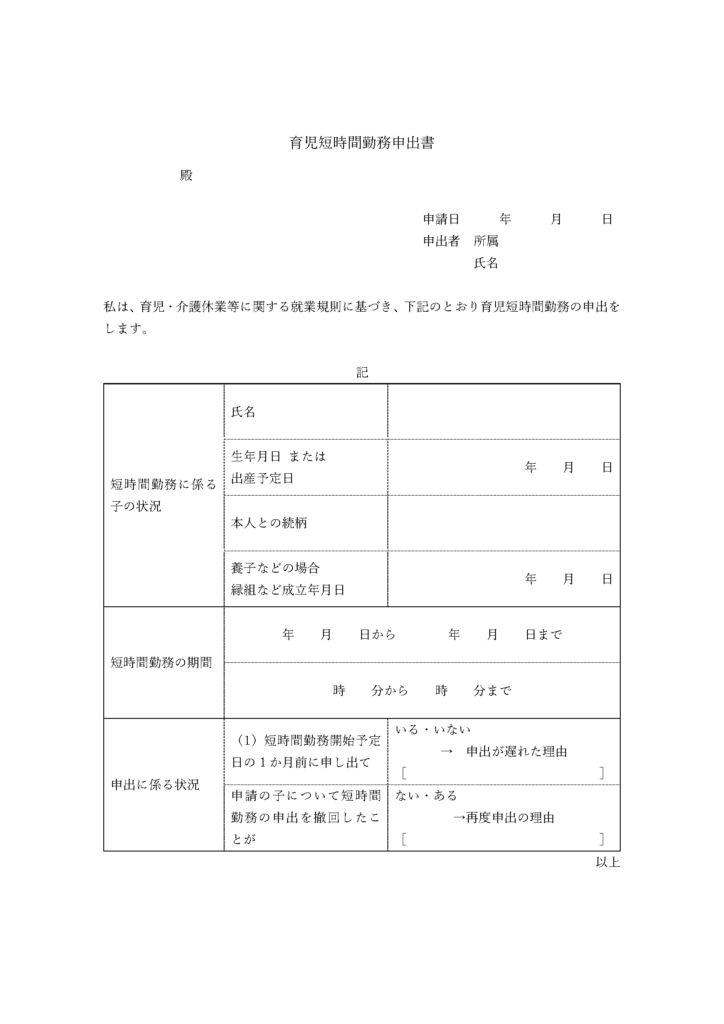

手続き

就業規則等に定めることとなっています。そのため、育児・介護休業に基づく短時間労働の実施という項目をつくる必要があります。できるだけ詳細な就業時間などを定めることが推奨されます。

3歳に満たない子を養育する職員は、希望する1ヶ月前に申し出ることにより、育児・介護短時間勤務等の定容を受けることができる。

育児・介護短時間勤務を適用する職員の就業時間は、午前10時から午後5時までとする。

3歳までの短時間勤務等を定める就業規則例

子を養育又は介護する職員は、申し出ることにより、育児・介護休業法に基づく育児休業・子の看護休業、介護休業など、育児・介護のための時間外労働および深夜業の制限ならびに育児・介護短時間勤務等の定容を受けることができる。

年齢を定めず育児・介護休業法に対応する就業規則例(細かいことは面倒な人向け)

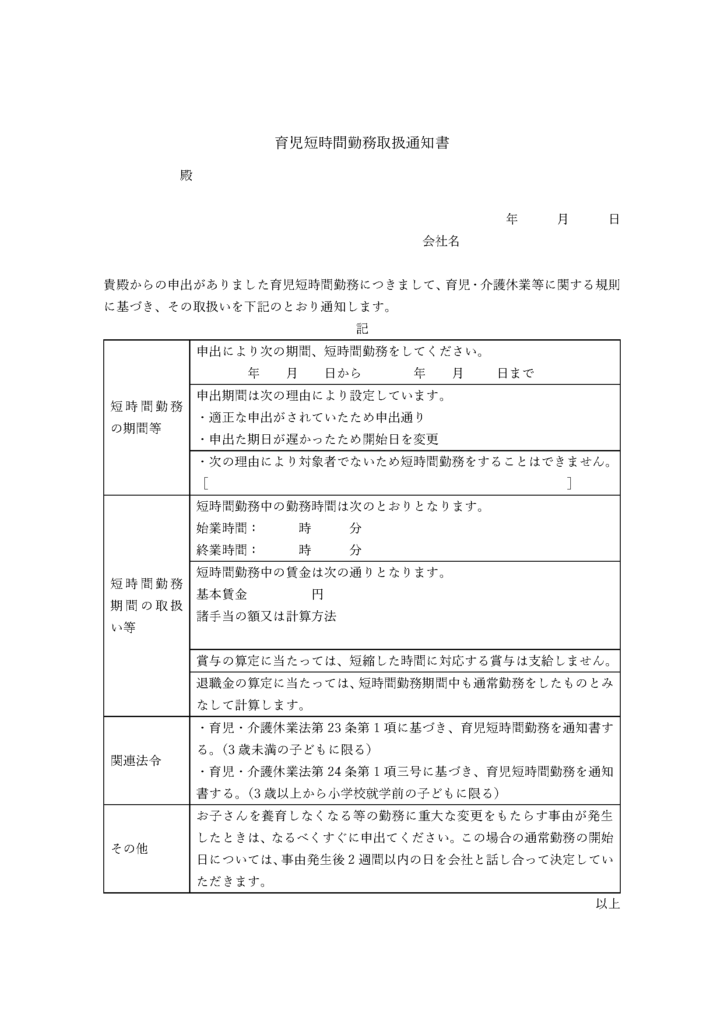

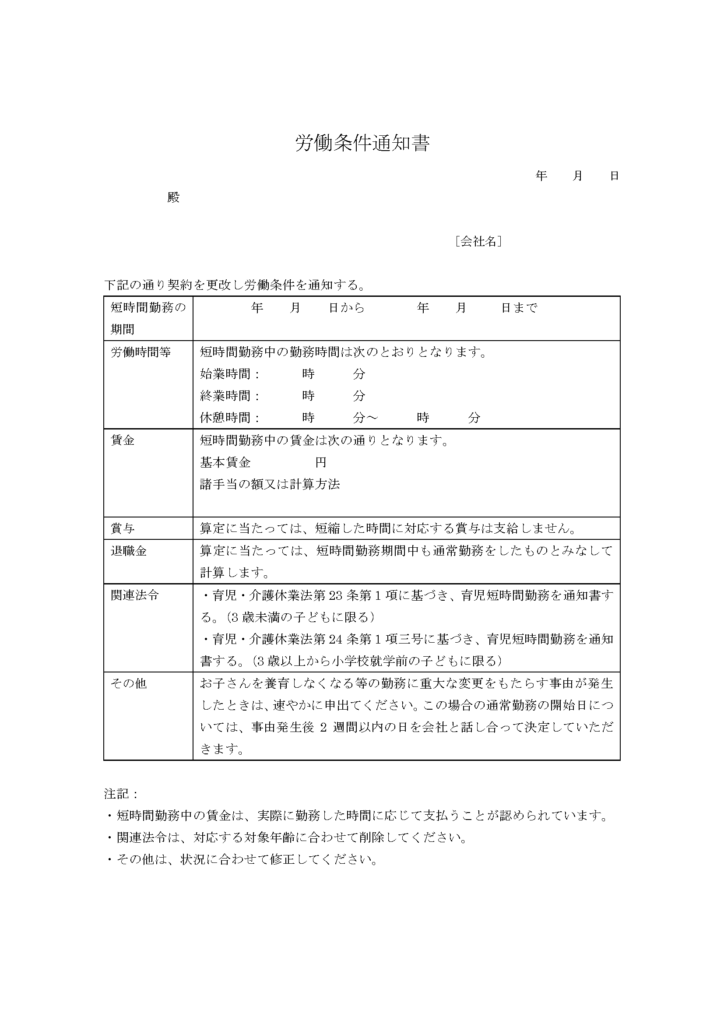

さらに、実地指導などで運用を確認されても提示できるように、申出書を提出させ、労働契約書や労働条件通知書、または短時間勤務取扱通知書を作成するようにしてください。また、次の関連法令の一文を入れた上で、勤務時間を明示しておく方が安全です。(年齢により条文が異なりますので注意してください。)

育児・介護休業法第23条第1項に基づき、所定労働時間を短縮し労働契約を締結する。

就業時間は、午前10時から午後4時45分までとする。

3歳までの短時間労働を締結する時の参考文面 (週5日6時間+任意の休憩45分の週30時間勤務)

育児・介護休業法第24条第1項三号に基づき、所定労働時間を短縮し労働契約を締結する

就業時間は、月曜・火曜・木曜・金曜の午前9時から午後6時までとする。

3歳から小学校就学まで短時間労働を締結する時の参考文面(週4日8時間の週32時間勤務)

育児・介護休業法第23条及び第24条に基づき、所定労働時間を短縮し労働契約を締結する

小学校就学まで短時間労働を締結する時の参考文面(細かいことは面倒な人向け)

具体的な就業規則の例や申出書などの詳細については、厚生労働省 所定労働時間の短縮措置等(PDF) をご覧ください。

申請書などの参考書式

育児短時間勤務取扱通知書 または、育児短時間勤務労働条件通知書 については、どちらかを作成して職員へ通知してください。

勤務時間の設定方法

原則として1日5時間45分~6時間の週30時間とするのが標準的な設定です。しかし、児発や放デイでは、週30時間以上の勤務で常勤または常勤換算1として認められますので、週30時間未満の短時間勤務にならないよう注意してください。

事業所に運用が任せられている点があり、事情に合わせて、1日8時間の4日勤務(週32時間)などの労働者の選択肢を増やすことが望ましいとされています。

給与について

給料は、実際に働いた時間に応じて支払うことが認められています。そのため、短時間勤務を利用すると、給与が減る場合があります。

ほかの従業員との不公平感がないよう、標準就労時間と実勤務時間の割合で給与を設定されることが多いです。育児を応援する事業所では、短時間勤務を使用しても給与を減額しない所もあり、実際の運用は事業所に任せられている点があります。

さいごに

短時間勤務で加算を取ることができますが、現場では労力が不足することがあります。育児短時間勤務での常勤換算1は、利用者への支援を十分にできるスタッフがいることが条件となっていますので、支援の現場で無理が生じないように注意が必要です。

育児も仕事も両立でき、スタッフが辞めなくともよい環境は人員不足で悩む事業所が多い児発や放デイでは大切な取組みとなります。経営者は収入も大切となりますが、ぜひ就業環境と収入の両立をめざした、よりよい人員配置を実践してください。

参考資料

- 厚生労働省 育児・介護休業法のあらまし

- 両立支援のひろば 育児のため、所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)を利用したい

- 厚生労働省 所定労働時間の短縮措置等(PDF)

- 就業規則の定め方など具体例

- 厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(PDF)

- 「人員基準における両立支援への配慮等」 に常勤などの取扱いについて記載されています

コメント一覧 (7件)

If you want to obtain much from this piedce of writing then you have to apply these strategies to your

won webpage. https://lvivforum.pp.ua/

勉強させていただいています。

時短勤務を利用して常勤又は常勤換算での取り扱いは、サービス提供時間をカバーしていなくても大丈夫なのでしょうか?

例えば週5日営業している事業所で、週4日8時間勤務でも加算は取れますでしょうか?

時短での加算であれば、週4日8時間で30時間を越えますので常勤1として取り扱え、取得できます。

時短要件を満たすことが条件ですので、要件確認できる書類と辞令か労働条件通知書の保管を忘れずにお願いします。

早々にお返事をありがとうございます!

時短要件を満たし、かつ勤務時間が30時間を超えていれば、支援提供時間のカバーに欠けがあっても常勤として加算が取れるのですね。必要書類についてもありがとうございます。次年度からの加算に活かせるよう工夫してみます。

ありがとうございました。

ぜひ活用ください。

2024年度から「治療と仕事の両立支援」を活用した、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿った短時間勤務制度等も週30時間以上で常勤換算1となりますので、こちらもぜひご検討ください。病院へ行かざるを得ない人をサポートできます。

追加の情報、ありがとうございます!働き方の幅が広がっている情報をしっかり得て上手く活用しなくてはいけませんね。

重ねての質問で申し訳ないのですが、週30時間以上であれば支援提供時間をカバーしなくても常勤換算1となる事が書かれた公的な文書で思い当たる物がございましたらご紹介頂けないでしょうか。事業所で検討するのに裏付けを提出したいと思っています。

存在するかも知れませんが、そのような資料は存じ上げず不勉強で大変申し訳ございません。

記事中で示しております、厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(PDF)に書かれているとおり、

常勤換算の取扱いについて示されたものであり、その他の取決めとは関係なく取扱いできると示されており、その他の仕組みと関連して述べられる理由も思い当たりません。

支援提供時間は法令の用語に対応するものがなく様々な時間が想定できるためなにを示されているかわかりませんが、サービス提供時間または営業時間であるならば、従来週32時間の制限が設けられておりますが、30時間の取扱いとして問題ないことを示されたものと考えております。

厚生労働省(現、こども家庭庁)が示す資料において定義が不十分で不備があると考えておられる場合は、申し訳ないのですが直接省庁へお問い合せいただけますでしょうか。